| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |

|

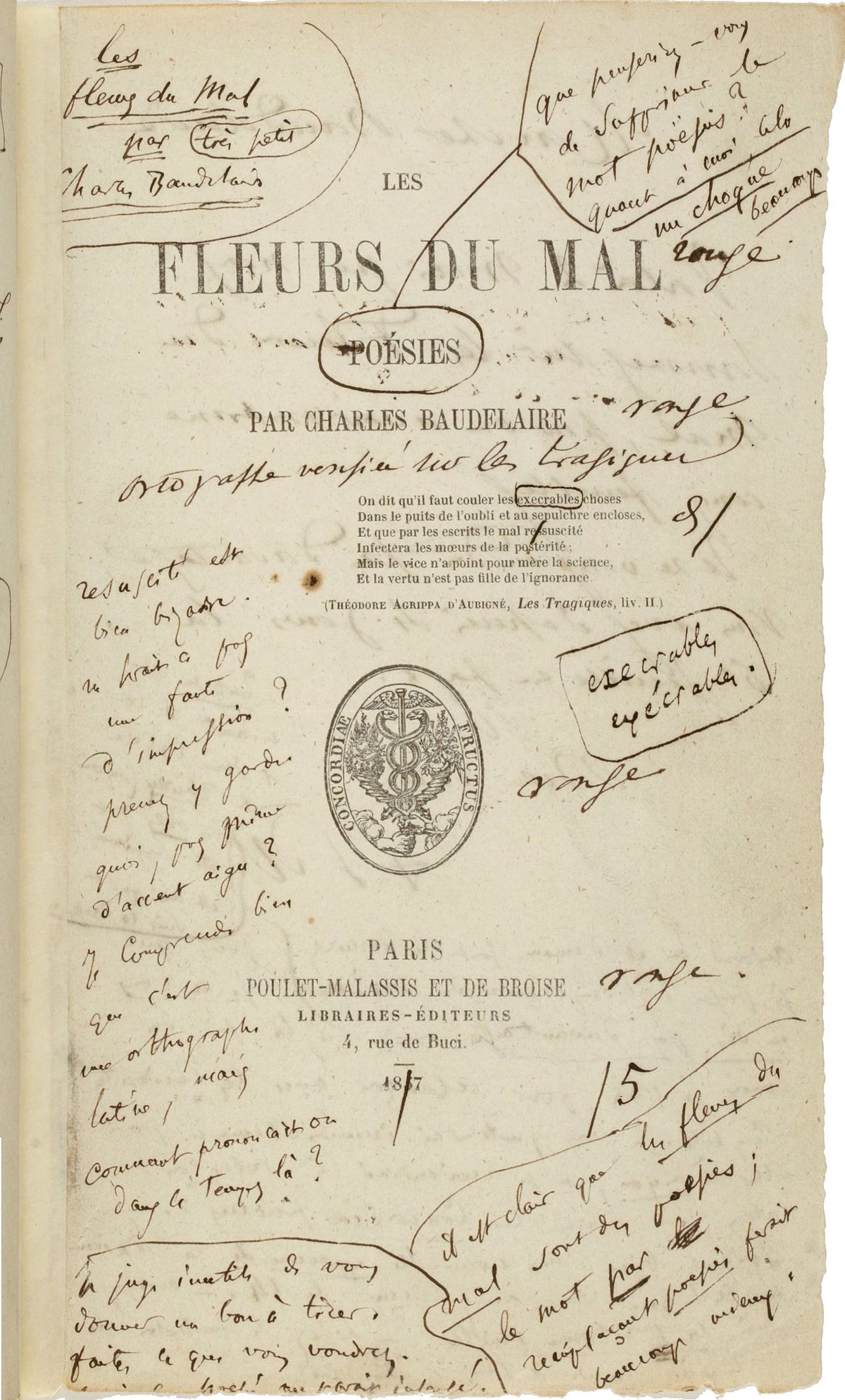

007 Livre Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal 1868 |

| APPENDICE |

| Lettre et article de Barbey d’Aurevilly (24 juillet 1857) |

|

« Mon cher Baudelaire, « Je vous envoie l’article que vous m’avez demandé et qu’une convenance, facile à comprendre, a empêché Le Pays de faire paraître, puisque vous étiez en cause. Je serais bien heureux, mon cher ami, si cet article avait un peu d’influence sur l’esprit de celui qui va vous défendre et sur l’opinion de ceux qui seront appelés à vous juger. « Tout à vous, « Jules Barbey d’Aurevilly. » 24 juillet 1857. I S’il n’y avait que du talent dans les Fleurs du mal de M. Charles Baudelaire, il y en aurait certainement assez pour fixer l’attention de la Critique et captiver les connaisseurs, mais dans ce livre difficile à caractériser tout d’abord, et sur lequel notre devoir est d’empêcher toute confusion et toute méprise, il y a bien autre chose que du talent pour remuer les esprits et les passionner… M. Charles Baudelaire, le traducteur des œuvres complètes d’Edgar Poe, qui a déjà fait connaître à la France le bizarre conteur, et qui va incessamment lui faire connaître le puissant poëte dont le conteur était doublé, M. Baudelaire qui, de génie, semble le frère puîné de son cher Edgar Poe, avait déjà éparpillé, çà et là, quelques-unes des poésies qu’il réunit et qu’il publie. On sait l’impression qu’elles produisirent alors. À la première apparition, à la première odeur de ces Fleurs du mal, comme il les nomme, de ces fleurs (il faut bien le dire, puisqu’elles sont les Fleurs du mal) horribles de fauve éclat et de senteur, on cria de tous les côtés à l’asphyxie et que le bouquet était empoisonné ! Les moralités délicates disaient qu’il allait tuer comme les tubéreuses tuent les femmes en couche, et il tue en effet de la même manière. C’est un préjugé. À une époque aussi dépravée par les livres que l’est la nôtre, les Fleurs du mal n’en feront pas beaucoup, nous osons l’affirmer. Et elles n’en feront pas, non seulement parce que nous sommes les Mithridates des affreuses drogues que nous avons avalées depuis vingt-cinq ans, mais aussi pour une raison beaucoup plus sûre, tirée de l’accent, — de la profondeur d’accent d’un livre qui, selon nous, doit produire l’effet absolument contraire à celui que l’on affecte de redouter. N’en croyez le titre qu’à moitié ! Ce ne sont pas les Fleurs du mal que le livre de M. Baudelaire. C’est le plus violent extrait qu’on ait jamais fait de ces fleurs maudites. Or la torture que doit produire un tel poison sauve des dangers de son ivresse ! Telle est la moralité, inattendue, volontaire peut-être, mais certaine, qui sortira de ce livre cruel et osé dont l’idée a saisi l’imagination d’un artiste ! Révoltant comme la vérité, qui l’est souvent, hélas ! dans le monde de la Chute, ce livre sera moral à sa manière ; et ne souriez pas ! cette manière n’est rien moins que celle de la toute-puissante Providence elle-même, qui envoie le châtiment après le crime, la maladie après l’excès, le remords, la tristesse, l’ennui, toutes les hontes et toutes les douleurs qui nous dégradent et nous dévorent pour avoir transgressé ses lois. Le poëte des Fleurs du mal a exprimé, les uns après les autres, tous ces faits divinement vengeurs. Sa muse est allée les chercher dans son propre corps entr’ouvert, et elle les a tirés à la lumière d’une main aussi impitoyablement acharnée que celle du Romain qui tirait hors de lui ses entrailles. Certes, l’auteur des Fleurs du mal n’est pas un Caton. Il n’est ni d’Utique ni de Rome. Il n’est ni le Stoïque, ni le Censeur. Mais quand il s’agit de déchirer l’âme humaine à travers la sienne, il est aussi résolu et aussi impassible que celui qui ne déchira que son corps, après une lecture de Platon. La Puissance qui punit la vie est encore plus impassible que lui ! Ses prêtres, il est vrai, prêchent pour elle. Mais elle-même ne s’atteste à nous que par les coups dont elle nous frappe. Voilà ses voix ! comme dit Jeanne d’Arc. Dieu, c’est le talion infini. On a voulu le mal, et le mal engendre. On a trouvé bon le vénéneux nectar, et l’on en a pris à si haute dose, que la nature humaine en craque et qu’un jour elle s’en dissout tout à fait ! On a semé la graine amère, on recueille les fleurs funestes. M. Baudelaire, qui les a cueillies et recueillies, n’a pas dit que ces Fleurs du mal étaient belles, qu’elles sentaient bon, qu’il fallait en orner son front, en emplir ses mains, et que c’était là la sagesse. Au contraire, en les nommant, il les a flétries. Dans un temps où le sophisme raffermit la lâcheté et où chacun est le doctrinaire de ses vices, M. Baudelaire n’a rien dit en faveur de ceux qu’il a moulés si énergiquement dans ses vers. On ne l’accusera pas de les avoir rendus aimables. Ils y sont hideux, nus, tremblants, à moitié dévorés par eux-mêmes, comme on les conçoit dans l’enfer. C’est là en effet l’avancement d’hoirie infernale que tout coupable a de son vivant dans la poitrine. Le poëte, terrible et terrifié, a voulu nous faire respirer l’abomination de cette épouvantable corbeille qu’il porte, pâle canéphore, sur sa tête hérissée d’horreur. C’est là réellement un grand spectacle ! Depuis le coupable cousu dans un sac qui déferlait sous les ponts humides et noirs du moyen âge, en criant qu’il fallait laisser passer une justice, on n’a rien vu de plus tragique que la tristesse de cette poésie coupable, qui porte le faix de ses vices sur son front livide. Laissons-la donc passer aussi ! On peut la prendre pour une justice, — la justice de Dieu ! II Après avoir dit cela, ce n’est pas nous qui affirmeront que la poésie des Fleurs du mal est de la poésie personnelle. Sans doute, étant ce que nous sommes, nous portons tous (et même les plus forts) quelque lambeau saignant de notre cœur dans nos œuvres, et le poëte des Fleurs du mal est soumis à cette loi comme chacun de nous. Ce que nous tenons seulement à constater, c’est que, contrairement au plus grand nombre des lyriques actuels, si préoccupés de leur égoïsme et de leurs pauvres petites impressions, la poésie de M. Baudelaire est moins l’épanchement d’un sentiment individuel qu’une ferme conception de son esprit. Quoique très lyrique d’expression et d’élan, le poëte des Fleurs du mal est, au fond, un poëte dramatique. Il en a l’avenir. Son livre actuel est un drame anonyme dont il est facteur universel, et voilà pourquoi il ne chicane ni avec l’horreur, ni avec le dégoût, ni avec rien de ce que peut produire de plus hideux la nature humaine corrompue. Shakspeare et Molière n’ont pas chicané non plus avec le détail révoltant de l’expression quand ils ont peint l’un, son Iago, l’autre, son Tartuffe. Toute la question pour eux était celle-ci : « Y a-t-il des hypocrites et des perfides ? » S’il y en avait, il fallait bien qu’ils s’exprimassent comme des hypocrites et des perfides. C’étaient des scélérats qui parlaient ; les poëtes étaient innocents ! Un jour même (l’anecdote est connue), Molière le rappela à la marge de son Tartuffe, en regard d’un vers par trop odieux, et M. Baudelaire a eu la faiblesse… ou la précaution de Molière. Dans ce livre, où tout est en vers jusqu’à la préface, on trouve une note en prose[1] qui ne peut laisser aucun doute non seulement sur la manière de procéder de l’auteur des Fleurs du mal, mais encore sur la notion qu’il s’est faite de l’Art et de la Poésie ; car M. Baudelaire est un artiste de volonté, de réflexion et de combinaison avant tout. « Fidèle — dit-il, — à son douloureux programme, l’auteur des Fleurs du mal a dû, en parfait comédien, façonner son esprit à tous les sophismes comme à toutes les corruptions. » Ceci est positif. Il n’y a que ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprendront pas. Donc, comme le vieux Gœthe, qui se transforma en marchand de pastilles turc dans son Divan, et nous donna ainsi un livre de poésie, — plus dramatique que lyrique aussi, et qui est peut-être son chef-d’œuvre, — l’auteur des Fleurs du mal s’est fait scélérat, blasphémateur, impie, par la pensée, absolument comme Gœthe s’est fait Turc. Il a joué une comédie, mais c’est la comédie sanglante dont parle Pascal. Ce profond rêveur qui est au fond de tout grand poëte s’est demandé en M. Baudelaire ce que deviendrait la poésie en passant par une tête organisée, par exemple, comme celle de Caligula ou d’Héliogabale, et les Fleurs du mal, — ces monstrueuses, — se sont épanouies pour l’instruction et l’humiliation de nous tous ; car il n’est pas inutile, allez ! de savoir ce qui peut fleurir dans le fumier du cerveau humain, décomposé par nos vices. C’est une bonne leçon. Seulement, par une inconséquence qui nous touche et dont nous connaissons la cause, il se mêle à ces poésies, imparfaites par là au point de vue absolu de leur auteur, des cris d’âme chrétienne, Première édition, 1857. — Voici cette note de Charles Baudelaire, placée alors en tête de la partie du livre intitulée Révolte, et qu’il avait supprimée dans la seconde édition : « Parmi les morceaux suivants, le plus caractérisé a déjà paru dans un des principaux recueils littéraires de Paris, où il n’a été considéré, du moins par les gens d’esprit, que pour ce qu’il est véritablement : le pastiche des raisonnements de l’ignorance et de la fureur. Fidèle à son douloureux programme, l’auteur des Fleurs du mal a dû, en parfait comédien, façonner son esprit à tous les sophismes, comme à toutes les corruptions. Cette déclaration candide n’empêchera pas sans doute les critiques honnêtes de le ranger parmi les théologiens de la populace, et de l’accuser d’avoir regretté pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour la Victime éternelle et volontaire, le rôle d’un conquérant, d’un Attila égalitaire et dévastateur. Plus d’un adressera sans doute au ciel les actions de grâces habituelles du Pharisien : Merci, mon Dieu, qui n’ayez pas permis que je fusse semblable à ce poëte infâme ! » Charles Baudelaire avait eu raison sans doute de biffer cette note, puisqu’elle n’avait pas suffi à convaincre et à désarmer ses juges. Mais n’avons-nous pas le devoir de rétablir ici tout ce qui peut contribuer à mettre en pleine lumière la pensée du poëte ? (Note des éditeurs.) |

|

Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal |