| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |

|

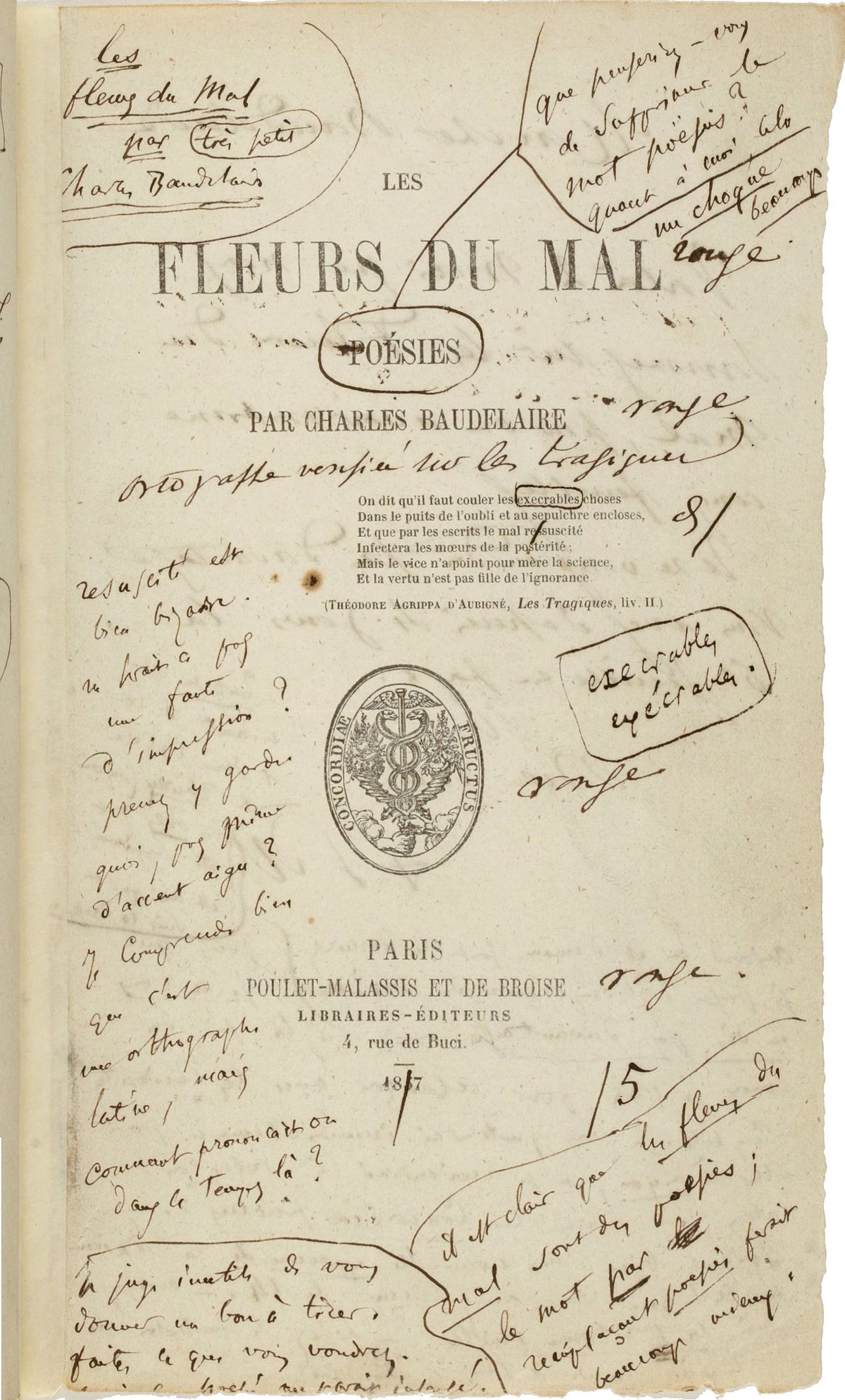

007 Livre Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal 1868 |

| APPENDICE |

| Article de Frédéric Dulamon (Le Présent, 23 juillet 1857) |

|

LES FLEURS DU MAL Par Charles BAUDELAIRE Ce titre est significatif, et nous en remercions la loyauté du poëte : jamais mur bastionné ni grilles de fer n’ont interdit plus clairement aux voleurs l’entrée des propriétés, que le nom lugubre de ces vers en défend la lecture aux âmes pures et novices. Quels sont donc les sujets que le poëte a traités ? L’ennui qui dévore les âmes promptement rassasiées des joies vulgaires, et éprises de l’idéal ; — les fureurs de l’amour que font naître non les transports des sens ou l’épanouissement d’un cœur jeune et crédule, mais les raffinements d’une curiosité maladive ; — l’expiation providentielle suspendue sur le vice frivole de l’individu, comme sur la corruption dogmatique des sociétés ; — la brutalité conquérante qui ignore les joies et la puissance du sacrifice ; — les âmes cupides qui fraudent et calomnient les âmes droites et contemplatives ; — enfin, l’orgueil qui se dresse contre Dieu, et qui, même foudroyé, respire avec délices l’encens des malheureux qu’il abuse, des sophistes qu’il enlace, des superbes qu’il enivre. Nous fermons ici cette énumération : les huit derniers morceaux consacrés au Vin et à la Mort n’ont plus rien de satanique. Et d’abord, c’est l’âme du vin qui chante dans la bouteille, promettant au travailleur la force, à sa compagne les fleurs de la santé, et les conviant tous deux à la prière, qui jaillit spontanément d’un cœur ému. Viennent ensuite le chiffonnier, qui rêve dans l’ivresse gloire, batailles et royauté ; — l’assassin, qui cherche dans le vin l’oubli du remords et n’y trouve que les âcres ferments du délire et de l’impiété ; — le poëte et l’amant, qui demandent au sang de la vigne tous les ravissements de l’esprit et de l’amour ! La Mort ferme le livre du poëte, comme elle ferme les courtes joies et les sinistres égarements de la vie. Les amants meurent au milieu des fleurs, le sourire aux lèvres, l’éclair prophétique dans les yeux, bercés sur l’aile de l’ange des dernières amours. Le pauvre salue la Mort comme la consolatrice divine ; l’artiste espère par delà le tombeau l’achèvement de la destinée et un incorruptible avenir ! La Revue de Paris, la Revue des Deux Mondes, L’Artiste, la Revue française, ont publié avant l’apparition du livre quelques-uns des morceaux qui le composent, et aussitôt quelques clameurs discrètes mais concertées se sont fait entendre. « Le poëte a passé trente ans, et il se complaît dans la peinture du vice et de l’orgueil ! Il analyse curieusement les progrès de la décomposition cadavérique, il assimile les vices aux animaux impurs ou féroces ! Pourquoi donc étaler toutes ces plaies hideuses de l’esprit, du cœur et de la matière ? Eh quoi ! n’avez-vous pas de passe-temps plus doux ? En vérité, ces reproches nous paraissent injustes : l’affirmation du mal n’en est pas la criminelle approbation. Les poëtes satiriques, les historiens, les dramaturges, ont-ils jamais été accusés de tresser des couronnes pour les forfaits qu’ils peignent, qu’ils racontent, qu’ils produisent sur la scène ? Est-ce Juvénal qui s’est prostitué aux portefaix de Rome, ou Shakspeare qui a tué Banquo ? En opposition avec une philosophie stérile, muette, superficielle, que nous enseigne la théologie chrétienne ? Que l’homme volontairement déchu est la proie du mal, et que toutes les sources de son être ont été corrompues, le corps par la sensualité, l’âme par la curiosité indiscrète et l’orgueil. Les livres des théologiens sont pleins de tableaux où le vice est non pas légèrement indiqué, mais fouillé jusque dans ses plus mystérieuses profondeurs, disséqué jusque dans ses fibres les plus honteuses. Une sainte, trois fois canonisée par l’Église, sainte Brigitte, a bien osé nous montrer Jésus-Christ offrant à Satan une grâce pleine et entière, sous la condition d’une parole de repentir, et l’invincible orgueilleux se refusant à ces charges de la clémence divine ! Tertullien et Bossuet ont suivi au delà du cadavre les traces du néant de l’homme. « Ce nom même de cadavre ne lui reste pas longtemps, parce qu’il exprime encore quelque forme humaine. Ce n’est plus bientôt qu’un je ne sais quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue. » Oui, la théologie chrétienne décrit savamment le mal pour nous en inspirer l’horreur, pour nous commander le retour laborieux au bien. Elle peint industrieusement les affres de la mort, le cadavre, le ver de la tombe, la décomposition de nos misérables restes ; en même temps elle éclaire toute cette pourriture d’un rayon d’immortalité[1], et nous montre les héros abattus par la mort, mais relevés par Dieu qui pardonne, plus triomphants qu’à Rocroi ou Austerlitz. Telles ne sont pas sans doute certaines doctrines mondaines ; elles prophétisent un progrès fatal pour se dispenser d’y collaborer, et ne croient pas au mal, parce qu’elles ignorent combien est âpre et infréquentée la route du bien. — Mais laissons toutes ces considérations et revenons à notre poëte, pour ne plus nous occuper que de ses vers et de son talent. Un mot suffira pour ceux qui ne l’ont pas lu. M. Baudelaire est depuis longtemps familiarisé avec tous les secrets de la métrique et toutes les délicatesses du langage ; esprit ouvert et écrivain laborieusement distingué, il nous paraît avoir condensé dans le morceau suivant quelques-unes de ses meilleures qualités. DON JUAN AUX ENFERS. Quand don Juan descendit vers l’onde souterraine, Et lorsqu’il eut donné son obole à Caron, Un sombre mendiant, l’œil fier comme Antisthène, D’un bras vengeur et fort saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, Des femmes se tordaient sous le noir firmament, Et, comme un grand troupeau de victimes offertes, Derrière lui traînaient un long mugissement. Sganarelle, en riant, lui réclamait ses gages, Tandis que don Luis, avec un doigt tremblant, Montrait à tous les morts errant sur les rivages Le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, Près de l’époux perfide et qui fut son amant, Semblait lui réclamer un suprême sourire Où brillât la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre Se tenait à la barre et coupait le flot noir ; Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, Regardait le sillage et ne daignait rien voir. M. Baudelaire, déjà connu par une traduction remarquable et consciencieuse d’Edgar Poe, et par deux volumes de Salons, verra, nous le croyons, son nouvel appel à la publicité réunir les conditions de tout succès : injures passagères et suffrages durables. M. Baudelaire a eu la fortune, et a l’honorable candeur de la redemander aux lettres. Il a visité l’Orient et gardé une vivante empreinte des splendeurs de la nature tropicale. Il a lu et relu d’excellents livres, Proclus, Joseph de Maistre, les grands poëtes de tous les temps. Il est, dans ses relations, tolérant, doux et obligeant. Il me rappelle ces beaux abbés du dix-huitième siècle, si corrects dans leur doctrine, si indulgents dans le commerce de la vie, l’abbé de Bernis, par exemple. Toutefois il fait mieux les vers et n’aurait pas demandé à Rome la destruction de l’ordre des Jésuites. F. Dulamon. Le Présent, 23 juillet 1857. C’est ce que j’ai fait dans mon livre d’une manière lumineuse ; plusieurs morceaux non incriminés réfutent les poèmes incriminés. Un livre de poésie doit être apprécié dans son ensemble et par sa conclusion. (Note de C. Baudelaire.) |

|

Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal |