| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |

|

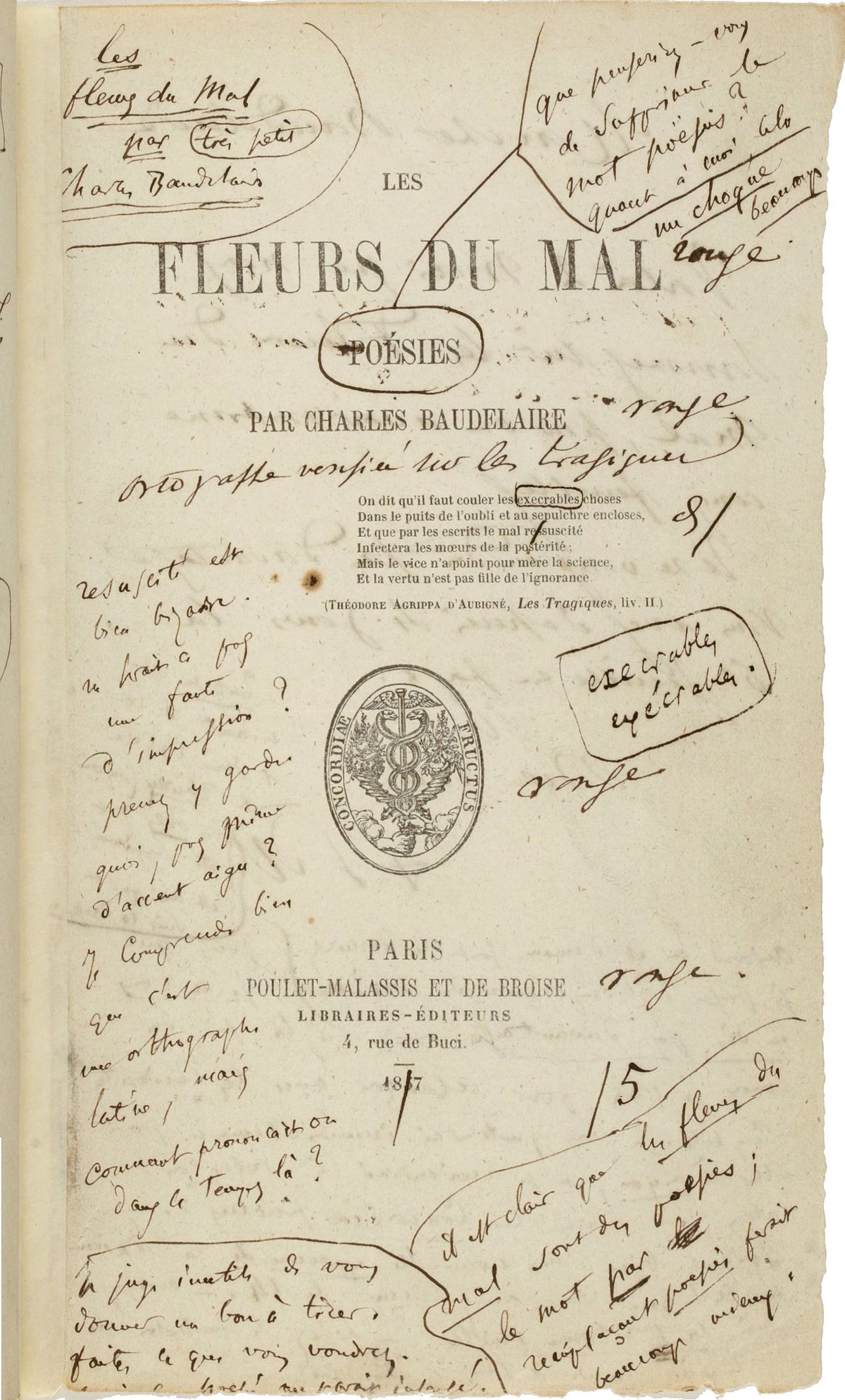

007 Livre Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal 1868 |

| APPENDICE |

| Article d’Édouard Thierry (Le Moniteur universel, 14 juillet 1857) |

|

..... Mais vous n’êtes pas non plus les

seules fleurs de la nature. Il y a aussi les

fleurs des lieux malsains, celles

qu’engendrent les cloaques impurs et

délétères. Il y a la Flore des poisons et

des végétaux vénéneux, la Flore du mal, et

on voit où je veux en venir, au volume de

poésies du traducteur d’Edgard Poe, aux

Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Supposez une fantaisie sinistre qui manque aux fantaisies du conteur américain, une imagination qui va de pair avec ses imaginations désordonnées ; supposez, dans un palais comme celui du prince Prospero, par exemple, à la suite des sept grandes salles éclairées du côté du corridor par leurs fenêtres flamboyantes, une serre de vitrage disposée pour servir de jardin d’hiver. La serre est un autre palais. Le maître, qui l’a fait construire au gré de son goût bizarre, n’a pas voulu y réunir les plantes précieuses, les fleurs qui réjouissent les sens par l’odorat et l’esprit par les yeux, les feuillages d’une douce et argentine verdure, les belles palmes, les grands éventails, les longues bannières flottantes, et les panaches inclinés de la végétation des Antilles. La nature pacifique a donné depuis longtemps ses plus riches échantillons. Il a voulu savoir ce que pouvait donner la nature meurtrière. Il a voulu développer les plantes funestes et qui portent le signe du mal dans leurs formes inquiétantes. Il a fait rechercher les écorces qui distillent des sucs dangereux, les ombrages qui exhalent le vertige et la fièvre. Il a créé des marécages tapissés de toutes les écumes, de toutes les mousses, de toutes les lies, de toutes les perles verdâtres de la corruption végétale. Il a ménagé des lieux bas et étouffés où des mouches de mille couleurs bourdonnent et imitent abominablement le mouvement de la respiration dans le ventre des bêtes mortes. D’un bout à l’autre de ce terrible jardin, une chaleur morne couve à la fois la pourriture et les parfums pénétrants qui se confondent, en sorte que les parfums révoltent et que les sens étonnés ont peur de se plaire à l’infection. Et cependant, de tous côtés pousse une floraison inouïe, des lianes merveilleuses et d’une force de production que l’on n’avait pas soupçonnée, des formes hideuses et superbes, des couleurs d’un éclat sinistre et auprès desquelles pâlirait toute autre couleur. Le maître du lieu a réalisé un Éden de l’enfer. La Mort s’y promène avec la Volupté sa sœur, toutes deux pareilles et défiant l’œil de distinguer celle qui attire ou celle qui repousse. La race de l’ancien serpent rampe meurtrie dans les allées, et, au milieu, l’arbre de la science pousse un dernier jet qui jaillit par miracle de son tronc foudroyé. Je cherche à rendre l’impression du livre, je tâche d’être compris plutôt que je n’explique ma pensée. Le feuilleton parle pour tout le monde. Un livre comme Les Fleurs du mal ne s’adresse pas à tous ceux qui lisent le feuilleton. En donnerai-je une idée plus précise ? En rattacherai-je la forme au souvenir de quelque forme littéraire ? Je la rattache et je le rattache lui-même à l’ode que Mirabeau a écrite dans le donjon de Vincennes. Il en a par moments l’audace, l’hallucination sombre, les beautés formidables et toujours la tristesse. C’est la tristesse qui le justifie et l’absout. Le poëte ne se réjouit pas devant le spectacle du mal. Il regarde le vice en face, mais comme un ennemi qu’il connaît bien et qu’il affronte. S’il le craint encore ou s’il a cessé de le craindre, je ne sais, mais il parle avec l’amertume d’un vaincu qui raconte ses défaites. Il ne dissimule rien. Il n’a rien oublié. Dans un temps où la littérature indiscrète a raconté au public les mœurs de la vie de bohème, les aventures de la baronne d’Ange et celles de Marguerite Gautier, il est venu après les amusants conteurs dire à son tour l’idylle à travers champs, l’églogue à côté d’une bête morte, le boudoir de la courtisane assassinée, et personne ne viendra plus après lui. Il a écrit la vérité dernière. Il ne s’est pas menti à lui-même. Il n’a menti à personne. Les fleurs du mal ont un parfum vertigineux. Il les a respirées, il ne calomnie pas ses souvenirs. Il aime son ivresse en se la rappelant, mais son ivresse est triste à faire peur. Il n’accuse pas autrement, il ne se plaint pas autrement, il est triste. Une lumière manque à son livre pour l’éclairer, une sorte de fable pour en déterminer le sens. S’il l’appelait la Divine Comédie, comme l’œuvre de Dante, si ses pécheresses les plus hardies étaient placées dans un des cercles de l’Enfer, le tableau même des Lesbiennes n’aurait pas besoin d’être retouché pour que le châtiment fût assez sévère. Du reste, et c’est par là que je termine, j’ai déjà rapproché de Mirabeau l’auteur des Fleurs du mal, je le rapproche de Dante, et je réponds que le vieux Florentin reconnaîtrait plus d’une fois dans le poëte français sa fougue, sa parole effrayante, ses images implacables et la sonorité de son vers d’airain. Je cherchais à louer Charles Baudelaire, comment le louerais-je mieux ? Je laisse son livre et son talent sous l’austère caution de Dante. Je n’en dirai pas autant de Denise. On fait une fois Les Fleurs du mal, un chef-d’œuvre de réalité sauvage, un livre du plus grand style et d’une férocité magistrale, on le fait (quand on peut le faire), on ne le recommence plus. Édouard Thierry. Le Moniteur universel, 14 juillet 1857. |

|

Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal |